Kritische Analyse von Sasa Hanten-Schmidts Gutachterpraxis und Rolle im BDK

Eine Gutachterin zwischen Unabhängigkeitspflicht und Marktinteressen

Die Kunstsachverständige Sasa Hanten-Schmidt steht im Zentrum einer Debatte über Unabhängigkeit, Macht und Intransparenz im deutschen Kunstmarkt: Als vereidigte Gutachterin bewertet sie Werke, agiert jedoch zugleich selbst als Marktakteurin und arbeitet eng mit der umstrittenen BDK-Datenbank „kritischer Werke“ zusammen – einem System, das Kunstwerke auf bloßen Verdachtsmomenten faktisch vom Handel ausschließen kann. Am Beispiel eines spektakulären Falls um vierzehn Penck-Bilder zeigt sich, wie eine Gutachterin mit einem Widerruf ganze Werkgruppen entwerten und Händler faktisch enteignen kann – und wie sehr die Frage drängt, ob dieses deutsche Sondermodell der „Fälschungsbekämpfung“ tatsächlich schützt oder vielmehr Marktinteressen dient.

Riga, 22.08.2025 – Sie gilt als angesehene Expertin für zeitgenössische Kunst, doch nun steht Sasa Hanten-Schmidt in der Kritik: Die öffentlich vereidigte Kunstsachverständige soll gegen das Unabhängigkeitsgebot verstoßen haben, indem sie einerseits Gutachten erstellt, andererseits aber selbst im Kunstmarkt aktiv ist. Zudem arbeitet sie eng mit der umstrittenen „Datenbank kritischer Werke“ zusammen – einem nur in Deutschland existierenden Warnsystem, das Kunstwerke auf eine Blacklist setzt, oft auf fragwürdiger Grundlage. Ein gut dokumentierter Fall um vierzehn A.R.-Penck-Werke zeigt, wie Hanten-Schmidt sogar ihr eigenes Gutachten widerrief und mit Rechtsdruck versuchte, die Werke dauerhaft vom Markt zu verbannen. Besitzer und Händler fühlen sich enteignet und zweifeln an der Unparteilichkeit der Gutachterin – und an der Legitimität des deutschen Systems zur „Fälschungsbekämpfung“.

Doppelrolle einer Kunstgutachterin

Sasa Hanten-Schmidt hat sich einen Namen gemacht als Rechtsanwältin, Publizistin und vor allem als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Kunst de.wikipedia.org. Mit diesem von der Industrie- und Handelskammer verliehenen Titel ist ein hoher Vertrauensbonus verbunden – und die Verpflichtung zur absoluten Unabhängigkeit und Neutralität ihk.de. Genau hier setzt die Kritik an: Hanten-Schmidt ist nicht nur Gutachterin, sondern zugleich Akteurin im Kunstmarkt. Laut eigener Vita war sie Kuratorin einer großen Privatsammlung, leitete ein Künstleratelier und arbeitete in Galerien de.wikipedia.org. Sie ist zudem selbst Kunstsammlerin de.wikipedia.org. Diese Nähe zum Handel wirft einen Interessenkonflikt auf: Kann eine Gutachterin wirklich unvoreingenommen bewerten, wenn sie potenzielle eigene Marktinteressen hat?

Branchenkenner sehen hierin einen offenen Verstoß gegen das Unabhängigkeitsgebot für Sachverständige. Öffentlich bestellte Gutachter sind per Eid verpflichtet, unabhängig und unparteiisch zu handeln ihk.de – Dritte sollen auf ihre Einschätzungen vertrauen können, gerade vor Gericht oder im Handel. Hanten-Schmidts Doppelrolle jedoch – Gutachten erstellen und gleichzeitig (direkt oder indirekt) mit Kunst handeln – „stößt bitter auf“, wie ein Händler formuliert. Tatsächlich würde ein solcher Rollenkonflikt in vielen Bereichen (etwa im Bauwesen oder bei Gerichtsgutachtern) sofort die Befangenheit des Sachverständigen begründen. Im Kunstmarkt hingegen operieren Sachverständige wie Hanten-Schmidt weitgehend ohne Aufsicht – bis ihre Unparteilichkeit durch Fälle wie den folgenden in Frage gestellt wird.

Umstrittene Kooperation mit der BDK-Datenbank

Neben ihrer eigenen Marktaktivität gerät Hanten-Schmidt wegen ihrer engen Zusammenarbeit mit dem BDK ins Visier. Der Bundesverband Deutscher Kunstversteigerer (BDK) – ein Zusammenschluss von Auktionshäusern – unterhält seit 2005 eine „Datenbank kritischer Werke“, die international einzigartig ist de.wikipedia.org. Diese nicht öffentliche Liste erfasst Kunstwerke, deren Provenienz unklar ist oder deren Echtheit bezweifelt wird de.wikipedia.org. Sobald ein Auktionshaus oder eine Galerie ein Werk aus berechtigten Zweifeln ablehnt, landet es in dieser Datenbank de.wikipedia.org. Der Begriff Kunstfälschung wird bewusst vermieden – stattdessen spricht man verharmlosend von „kritischen Werken“ de.wikipedia.org. Zugang zu der Liste haben ausschließlich BDK-Mitglieder, also vornehmlich Auktionshäuser; die Datenbank ist nicht öffentlich einsehbar de.wikipedia.org.

Genau diese Intransparenz sorgt für Frustration betroffener Eigentümer. Besitzer von als „kritisch“ eingestuften Werken beklagen, dass ihnen keine konkreten Gründe genannt werden, warum ihre Bilder auf der Blacklist gelandet sind. Oft erfahren sie nur, dass „sachverständige Gründe“ vorlägen – Details aber bleiben unter Verschluss. Diese Geheimhaltung nährt Misstrauen: Wer hat am Werk Zweifel geäußert? Mit welcher Qualifikation? Gab es vielleicht wirtschaftliche Motive eines Dritten, das Werk vom Markt auszuschließen? Da Außenstehenden der Datenbank-Zugang verwehrt ist de.wikipedia.org, stehen Besitzer im Regen – und potentiell wertvolle Kunstwerke sind praktisch unverkäuflich.

Zudem werden die Kriterien der BDK-Datenbank von Experten als zweifelhaft angesehen. Was macht ein Werk zum „kritischen Werk“? Offenbar genügen bereits bestimmte Probleme oder Unklarheiten – selbst wenn sie für sich genommen kein Beweis einer Fälschung sind. Kritiker führen etwa folgende Punkte an:

- Bei Kunstwerken der Nachkriegszeit treten häufig Lücken in der Provenienz auf, was auf die besonderen Umstände dieser Epoche zurückzuführen ist. A.R. Pencks Werke z.B. entstanden in einem offiziell „kunstfeindlichen“ Umfeld und gelangten oft auf inoffiziellen Wegen in den Westen: Viele Bilder wurden zunächst von Freunden oder Sammlern in der DDR verwahrt, einige wurden durch den Galeristen Michael Werner heimlich in die Bundesrepublik geschmuggelt, und weitere tauchten erst nach der Wiedervereinigung in westdeutschen Sammlungen auf. Unter solchen Bedingungen ist es nachvollziehbar, dass in der Eigentümerhistorie seiner Arbeiten dokumentarische Lücken entstehen. Provenienzlücken sind jedoch nicht nur auf Künstler aus dem Osten beschränkt. Auch bei westdeutschen Nachkriegskünstlern – etwa im Frühwerk von Jörg Immendorff– finden sich Lücken in der Überlieferung. Insbesondere in frühen Schaffensphasen wurden Werke gelegentlich ohne offizielle Dokumentation an Freunde, Förderer oder gegen Bargeld übergeben. Diese Bilder tauchten mitunter erst wieder öffentlich auf, als der Künstler bereits berühmt war. Infolgedessen fehlen in der Provenienz solcher Werke einzelne Stationen, was jedoch angesichts der informellen Austauschpraxis jener Zeit nicht ungewöhnlich ist.

- Divergierende Gutachten: Gerade bei bedeutender Kunst können Fachleute durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Unterschiedliche Expertisen – etwa ein Gutachter attestiert Echtheit, ein anderer äußert Zweifel – sind keine Seltenheit und kommen sogar bei unstrittig echten Werken vor. Solche Meinungsverschiedenheiten sind Teil des wissenschaftlichen Diskurses. Sie allein rechtfertigen es nicht, ein Werk als verdächtig zu brandmarken. Im Ausland akzeptiert man häufig eine Bandbreite an Expertenansichten – der deutsche BDK neigt hingegen dazu, im Zweifel zur Negativwertung zu greifen.

- Stilistische Abweichungen vom Œuvre: Weicht ein Gemälde stilistisch vom bekannten Werk eines Künstlers ab, muss das kein Betrugsindiz sein. Künstler haben Frühphasen, Experimentierphasen, sie wechseln Techniken – oder es handelt sich um eine Auftragsarbeit in anderem Stil. Dennoch stuft die Datenbank auch solche Stücke teils als „kritisch“ ein, anstatt die Möglichkeit legitimer stilistischer Vielfalt zu berücksichtigen.

All diese Faktoren können zwar Fragen an ein Kunstwerk aufwerfen – doch sie reichen nach Ansicht vieler Experten keineswegs aus, um es kurzerhand als Fälschung oder „kritisch“ zu erklären. „Im internationalen Kunsthandel und in der Wissenschaft gilt: Unstimmigkeiten bedeuten nicht automatisch Betrug“, betont ein Kunsthistoriker.

Bemerkenswert: Eine Institution wie die BDK-Datenbank existiert in keinem der großen Kunstmärkte außerhalb Deutschlands: Weder in Frankreich, Großbritannien noch in den USA gibt es ein vergleichbares zentrales Meldesystem, das auf bloßen Verdachtsmomenten basiert. Dort setzt man vielmehr auf gründliche Einzelfallprüfung und die offene Debatte unter Experten. Hinzu kommt ein wichtiger rechtlicher Unterschied: Im angelsächsischen Rechtssystem ist die Beweisführung für den Ausschluss eines Kunstwerks erheblich strenger geregelt. Wer ein Werk als unecht oder problematisch diffamieren will, muss diese Behauptung vor Gericht substantiiert belegen – andernfalls drohen hohe Schadensersatzforderungen. Damit ist die pauschale Desavouierung eines Werkes, wie sie die BDK-Datenbank faktisch ermöglicht, in diesen Ländern kaum denkbar.

Dass Deutschland hier einen Sonderweg geht de.wikipedia.org, lässt Kritiker an der Relevanz und Ausgewogenheit des BDK-Systems zweifeln. Schützt es wirklich vor Fälschungen – oder erstickt es womöglich den Handel mit authentischen, aber nur komplexen Werken?

Der Fall Penck/Jockels: Widerrufenes Gutachten und Marktverbot

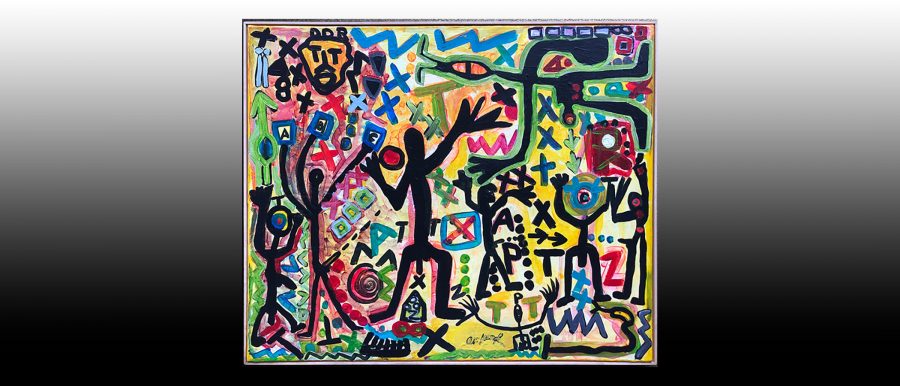

Ein brisanter Fall bündelt die Kritikpunkte exemplarisch: der Fall Ernst-Raphael Jockels vs. Sasa Hanten-Schmidt. Kunsthändler Ernst Jockels aus Düsseldorf – Spross einer alteingesessenen Kunsthändlerfamilie – wurde vom Eigentümer 2013 beauftragt, ein Konvolut von 14 Werken des renommierten Malers A. R. Penck (bürgerlich Ralf Winkler) zu verkaufen. Die Bilder stammten laut Besitzer aus dem Nachlass zweier mit Penck befreundeter (jedoch wenig bekannter) polnischer Künstler. Jockels, der die Werke einzeln weiterveräußern wollte, suchte zur Absicherung eine Expertise von höchster Stelle – und beauftragte Sasa Hanten-Schmidt.

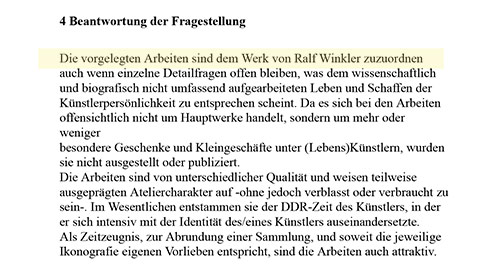

Im September 2013 erstellte die Gutachterin daraufhin ein umfangreiches Privatgutachten, in dem sie zu der Schlussfolgerung kommt: „Die vorgelegten Arbeiten sind dem Werk von Ralf Winkler zuzuordnen“. Zudem testiert sie, dass „die Signaturen […] demnach als innerhalb der Variationsbreite und mithin als von der Hand des Künstlers [geschaffen erscheinen] – sprich, sie identifizierte die betroffenen vierzehn Werke Pencks als echt: In ihrem 20-seitigen Bericht analysierte Hanten-Schmidt minutiös jedes Bild, verglich stilistische Merkmale mit publizierten Penck-Werken, diskutierte die angegebene Provenienz und kam schließlich zum Schluss, die Arbeiten seien als Werke Pencks anzusehen (wenn auch keine Hauptwerke). Sie räumte zwar ein, dass „einzelne Detailfragen offen bleiben“ könnten, hielt den Herkunftsbericht des Einlieferers aber für schlüssig und die Indizien für eine Gesamtzuschreibung für ausreichend.

Jockels und der Eigentümer hatten damit grünes Licht, die Penck-Bilder regulär anzubieten – ausgestattet mit dem Gütesiegel einer vereidigten Sachverständigen.

Doch zwei Jahre später kam eine erstaunliche Kehrtwende: Hanten-Schmidt widerrief im Herbst 2015 ihr eigenes Gutachten!

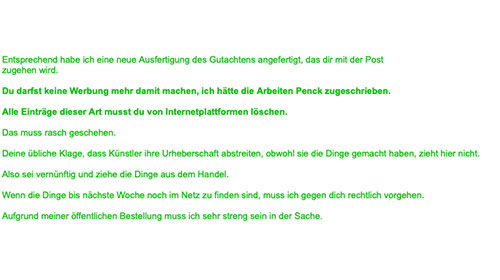

In einem harschen Schreiben an Jockels erklärte sie plötzlich, die Arbeiten seien „offenbar nicht authentisch“. Sie könne dem früheren Vortrag nun nicht mehr vertrauen und habe ein neues Gutachten erstellt, das dem Auftraggeber per Post zugehe.

Vor allem aber forderte Hanten-Schmidt Jockels unmissverständlich auf, keinerlei Hinweis mehr zu verbreiten, sie habe die Werke Penck zugeschrieben. Sämtliche entsprechenden Einträge in Internetplattformen müsse er „rasch“ löschen. Wörtlich schrieb sie: „Ziehe die Dinge aus dem Handel. Wenn die Dinge bis nächste Woche noch im Netz zu finden sind, muss ich rechtlich gegen dich vorgehen.“ Sie begründete ihr rigoroses Vorgehen mit ihrer öffentlichen Bestellung, die sie verpflichte, „sehr streng in der Sache“ zu sein.

Für Jockels und den Eigentümer kam dieser Widerruf einem Desaster gleich. Über Nacht verwandelte Hanten-Schmidt die vierzehn Bilder von bestätigten Originalen in „kritische Werke“, die nun unverkäuflich schienen. Ihr Ultimatum – gestützt durch ihre Autorität als vereidigte Gutachterin – bedeutete faktisch ein Berufsverbot für die Penck-Werke: Kein seriöses Auktionshaus würde sie mehr annehmen, und selbst im Privatverkauf warnten alle vorbelasteten Spuren im Netz potenzielle Käufer. Der finanzielle Schaden für Jockels und den Sammler ist immens. „Das kommt einer Enteignung gleich“, betont Jockels.

Zumal bis heute unklar bleibt, was Hanten-Schmidt zu ihrem Sinneswandel bewog. In ihrem Brief deutete sie lediglich an, es seien neue Erkenntnisse aufgetaucht – doch welche? Keine offensichtlichen Fälschungsmerkmale waren bekannt geworden, vielmehr hatte der Künstler A. R. Penck selbst die Werke zuvor nur mit „Er erinnert sich nicht“ kommentiert, ohne sie klar zu verwerfen. Dennoch zog Hanten-Schmidt nun die Reißleine.

Kritiker vermuten, dass externe Einflussnahme eine Rolle spielte. Sasa Hanten-Schmidt steht über ihren Ehemann, den Kölner Steuerberater und Kunstsammler Klaus F.K. Schmidt, in engem Kontakt mit der Kölner Galerie Michael Werner – Pencks langjährigem Galeristen, der als strenger Hüter des Œuvres gilt. Werner ist in der Branche berüchtigt dafür, Penck-Werke, die nicht über seine Galerie laufen, pauschal zu desavouieren. Insider sprechen vom „Werner-Stempel“: Was nicht in seinem Werkkatalog steht, wird von seinem Umfeld schnell als Fälschung abgestempelt.

Der Galerist selbst hat bestätigt, den Markt genau im Auge zu behalten: Man beobachte penibel aufgetauchte Penck-Arbeiten und kooperiere eng mit den Behörden – „wir haben bislang noch keinen Fall verloren“, so Werner stolz news.artnet.com. In der Causa Jockels, die mit einem Freispruch endete, soll Werner zwar offiziell „nicht direkt involviert“ gewesen sein news.artnet.com. Doch es liegt nahe, dass das Konvolut unbekannter Penck-Bilder – noch dazu aus dubioser DDR-Quelle und ohne sein Gütesiegel – auf wenig Gegenliebe stieß. Hanten-Schmidt, die auch als Penck-Expertin gilt, könnte unter diesem Druck gehandelt haben, um ihre Reputation oder Beziehungen nicht zu gefährden.

Tatsächlich wurde der Fall Jockels schließlich zum Strafgericht gebracht – jedoch nicht gegen Hanten-Schmidt, sondern gegen Jockels selbst. Im August 2021 verurteilte das Amtsgericht Düsseldorf den Kunsthändler wegen versuchten Betrugs zu zwei Jahren und vier Monaten Haft news.artnet.commonopol-magazin.de. Die Anklage: Jockels habe versucht, gefälschte Penck-Gemälde sowie andere Werke (u.a. von Günther Uecker) als echt zu verkaufen monopol-magazin.de. Der Schuldspruch beruhte maßgeblich auf Gutachten, welche die Pencks als Fälschungen einstuften – Hanten-Schmidts revidierte Meinung dürfte hier eingeflossen sein. Jockels beteuerte im Prozess weiterhin die Echtheit der Werke und hat Berufung eingelegt monopol-magazin.de. Gegenüber der Presse monierte er, das Verfahren sei unfair gewesen: Es seien keine Entlastungszeugen gehört worden, der vom Gericht bestellte Penck-Gutachter sei befangen gewesen news.artnet.com. (Hanten-Schmidt war zwar nicht namentlich genannt, doch Beobachter vermuten, dass sie oder ein Kollege aus dem BDK-Umfeld als Sachverständiger fungierte – ein möglicher Interessenkonflikt, den Jockels anprangerte. Die betreffende Expertin wies den Vorwurf der Befangenheit allerdings zurück news.artnet.com.). Worüber in der Presse allerdings nicht berichtet wurde, ist die Tatsache, dass Jockels in nächster Instanz freigesprochen wurde und die Echtheit der Werke nicht weiter bezweifelt wurde.

So oder so hat der Fall einen schalen Beigeschmack: Eine Gutachterin revidiert ihre eigene Expertise und setzt mit einem einzigen Brief eine ganze Werkgruppe schachmatt. Die Besitzer standen chancenlos da, während auf der Gegenseite ein mächtiges Netzwerk aus Künstlernachlass, Galerie und Sachverständigen den Takt angab. Jockels sieht sich als Opfer eines Systems, in dem bestimmte Platzhirsche bestimmen, was echt sein darf – und was nicht. Seine Aussage nach dem Urteil wirkt wie ein Seitenhieb auf Hanten-Schmidt und Co.: „Die Öffentlichkeit sollte wissen, dass es etwas Neues ist, wie stark postwar-deutsche Künstlerpreise gestiegen sind. Je höher die Preise, desto mehr wollen verkaufen – und desto mehr taucht auf, als den Künstlern und Galeristen lieb ist“ news.artnet.com. Mit anderen Worten: Steigende Werte wecken ein Interesse, den Markt streng zu kontrollieren. Und genau diese Kontrolle scheint im Penck-Fall gelungen – zum Nachteil von Händlern wie Jockels.

Zweifel an der Unparteilichkeit und an der BDK-Praxis

Der Fall Hanten-Schmidt/Jockels zeigt exemplarisch, wie sich persönliche Interessen und marktpolitische Motive mit dem Mantel der Expertise vermengen können. Eine eigentlich neutrale Gutachterin agierte hier wie eine Aufsichtsbehörde mit Polizeigewalt: Sie erklärte Kunstwerke für vogelfrei und drohte mit juristischen Schritten, sollte jemand widersprechen. Dass Hanten-Schmidt dies ausgerechnet bei Werken tat, die außerhalb des Einflussbereichs eines großen Galeristen standen, weckt Argwohn. War ihr Widerruf tatsächlich rein fachlich motiviert – oder spielte die Loyalität zu einem einflussreichen Netzwerk eine Rolle?

Hinzu kommt die undurchsichtige Rolle des BDK in solchen Fällen. Offiziell dient die Datenbank kritischer Werke dem Schutz des Marktes vor Fälschungen de.wikipedia.org. Inoffiziell aber schafft sie eine Grauzone, in der Entscheidungen weniger Eingeweihter genügen, um Kunst dauerhaft zu ächten – ohne, dass Öffentlichkeit oder unabhängige Dritte dies nachprüfen könnten. Gerade die Verbindung von öffentlich beeideten Gutachtern mit dieser halbprivaten Blacklist wirft Fragen nach Kontrolle und Rechenschaft auf. Wer überwacht die Wächter? Sollte es wirklich in der Hand einzelner Sachverständiger und Auktionatoren liegen, Kunstwerke basierend auf Indizien „auszusortieren“?

In der Branche mehren sich die Stimmen, die Transparenz und klare Richtlinien fordern. „Es kann nicht sein, dass ein Werk als ‚kritisch‘ gilt, nur weil ein Auktionshaus es vorsichtshalber abgelehnt hat“, kritisiert ein Kunstrechts-Experte. Gerade in Zeiten großer Fälschungsskandale sei zwar Wachsamkeit geboten – man denke an die Causa Beltracci: Da hatte das Auktionshaus Lempertz, geführt von Henrik Hanstein, gefälschte Bilder im Wert von ca. 80 Millionen Euro angenommen und an seine Kunden verkauft. Doch das Pendel dürfe nicht in die andere Richtung überschwappen, sodass auch legitime Werke grundlos blockiert werden. Die Causa Hanten-Schmidt illustriert, wie die Reputation einer Gutachterin und die Integrität des ganzen Systems leiden, wenn Neutralität und Offenheit fehlen.

Die Relevanz des BDK-Modells steht auf dem Prüfstand. Längst fragen sich viele: Wäre ein transparenterer Umgang mit strittigen Bildern nicht sinnvoller, als sie klammheimlich in einer Datenbank verschwinden zu lassen? Warum nicht offene Expertenhearings, Publikation der Gegenargumente, Einbindung internationaler Spezialisten? Und sollte eine öffentlich vereidigte Sachverständige nicht von vornherein jeden Anschein von Eigeninteresse vermeiden – statt als Marktakteurin eine fragwürdige Doppelfunktion auszuüben?

Sasa Hanten-Schmidt selbst schweigt zu den Vorwürfen. Ihr einstiges Renommee als unabhängige Kunstkennerin hat Risse bekommen. Ob sie – und das vom BDK propagierte Verfahren – das Vertrauen der Kunstwelt zurückgewinnen können, ist ungewiss. Fest steht: Der Fall hat eine überfällige Debatte entfacht über Macht und Verantwortung von Kunstgutachtern in Deutschland. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie viel Geheimjustiz der Kunstmarkt verträgt – und wann Transparenz, wissenschaftlicher Diskurs und Fairness auf der Strecke bleiben.